終活アプリとは何か?

終活アプリとは、人生の終末期に向けた準備や整理をサポートするデジタルツールです。AIやブロックチェーン技術を使ったものも登場し、より簡単に、改ざんされないものが手軽に利用できます。

アプリによる終活のサポート方法

終活アプリを使うと、自分の望みを整理し、家族や関係者に伝えるサポートを可能にします。資産の管理や死後の手続きに関する情報などを、アプリを通して、安全に保存し、必要な時に簡単にアクセスできるようになります。

終活アプリの普及

終活アプリは、スマートフォンの普及率が高まるにつれて、利用が拡大しています。

NTTドコモの「モバイル動向調査」によると、2022年のスマートフォン所有率は93.5%に達しており、シニア層を含む幅広い世代がデジタルツールを活用しています。

エンディングノートの作成、資産管理、遺品整理など、終活に関連する多様なサービスを提供している終活アプリは、広がりをみせています。各自治体や企業も終活支援サービスを提供しているところが増え、終活に関する社会的な認識と関心の高まりが見られます。

終活アプリは、今後もその需要は増加すると予想されます

終活・エンディングノートをアプリでするメリット(長所)

終活・エンディングノートをアプリでするメリットは主に下記の5つです。

- 手軽なアクセスと更新

- 家族の負担軽減

- セキュリティとプライバシーの保護

- 情報整理のしやすさ

- 多機能性と拡張性

手軽なアクセスと更新

アプリはいつでもどこでも手軽にアクセスでき、状況の変化に応じて簡単に内容を更新することが可能です。

家族の負担軽減

相続や終末医療などに関する情報を事前に記録しておくことで、家族の負担を減らすことができます。

セキュリティとプライバシーの保護

デジタルデータとして管理されるため、物理的な紙ベースのノートよりも安全に保管でき、家族に見られてしまうといったことも防げます。プライバシーを保護することが可能です。

情報整理のしやすさ

デジタル形式での記録は、情報を整理しやすく、検索も簡単です。

多機能性と拡張性

アプリはエンディングノートに限らず、財産管理や見守りサービスなど、終活に関連する他の機能を統合することができます。

終活・エンディングノートをアプリでするデメリット(短所)

- アプリの提供終了のリスク

- データ消失の可能性

- 遺族がすぐにアクセスできない

- 有料サービスへの誤認

- プライバシーとセキュリティの懸念

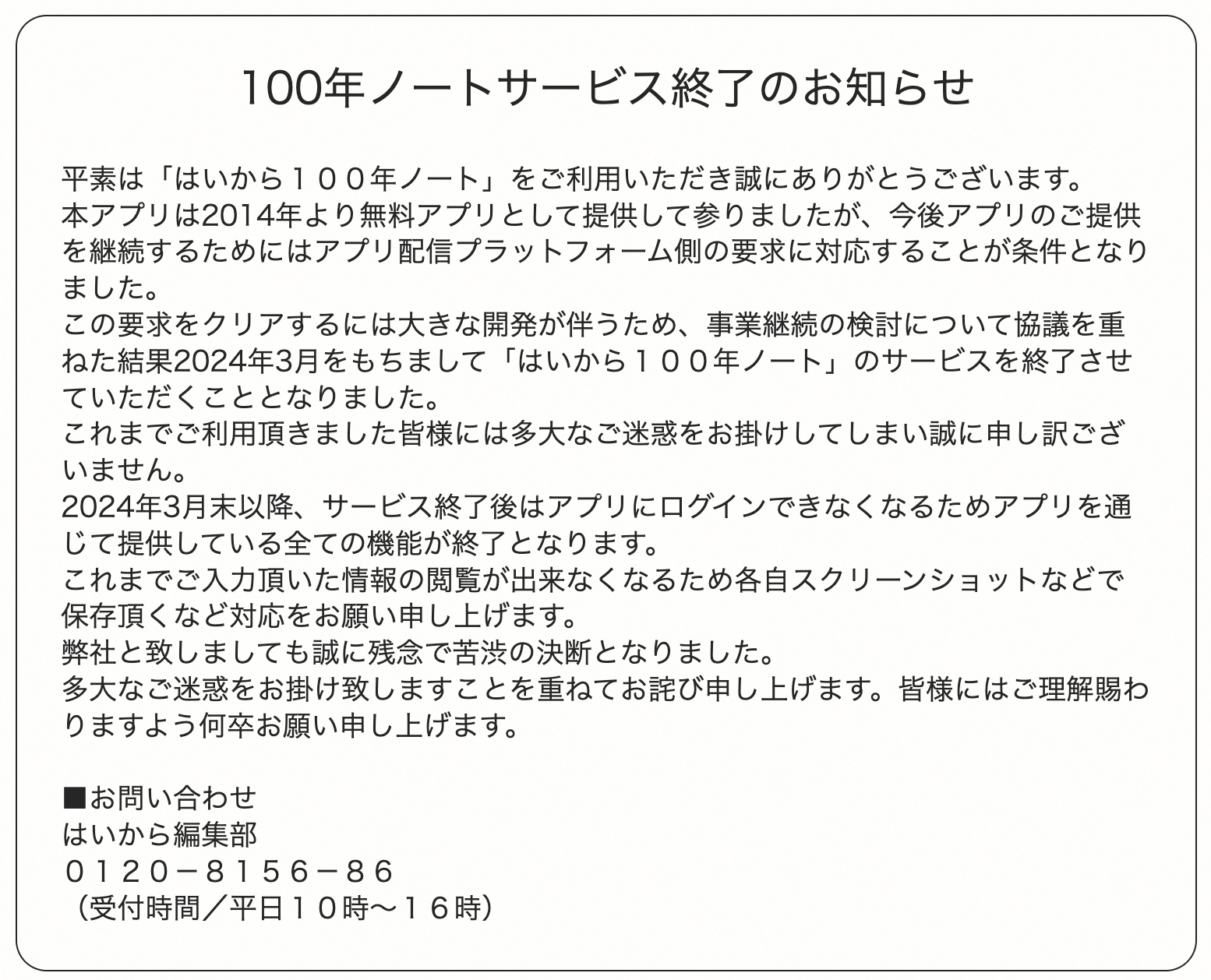

アプリの提供終了のリスク

アプリを提供する企業がサービスを突然終了する可能性があり、その結果、データが失われるリスクあります。

実際終活アプリとして人気のあった「100年ノート」は2024年3月でサービスを終了することを公表しています。

データ消失の可能性

技術的な問題や操作ミスにより、大切な情報が消失するリスクがあります。

遺族がすぐにアクセスできない

故人が使用していたアプリに遺族がアクセスできない場合があり、重要な情報が伝わらない恐れがあります。

有料サービスへの誤認

一部のアプリは無料で始められるものの、追加機能やサービスの利用には料金が必要な場合があり、これを見落とす可能性があります。

プライバシーとセキュリティの懸念

データ保護やプライバシーに関する懸念があり、特にセキュリティが弱いアプリでは個人情報の漏洩のリスクがあります。

高評価 おすすめの人気の終活アプリトップ6

らくつぐ

「らくつぐ」は、遺言書作成を支援する無料のアプリです。遺言書作成に関する専門知識がない方でも、簡単に自分の意志を文書化し、将来の相続手続きをスムーズに進めるためのサポートを提供してくれます。

- チャット形式の質問応答:遺言書を作成するために、ユーザーはチャット形式での質問に答えることにより、遺言書の原案を自動的に作成できます。

- 相続関係のサポート:相続人の調査や相続関係図の作成など、遺言書作成に必要なサポートが含まれています。

- リーガルアドバイスの提供:司法書士事務所による監修の下、法的なアドバイスが提供されます。

- 使いやすさ:遺言書作成プロセスを簡素化し、誰でも簡単に利用できるよう設計されています。

- アクセス性:スマートフォンやタブレットなど、様々なデバイスからアクセス可能です。

Husime.com

「Husime.com」は、音声AIやブロックチェーンを活用したデジタル遺言アプリです。LINEを活用した安否確認サービスもあり、音声入力が可能。ブロックチェーンに遺言書が保管されるので、スマートフォンが壊れても、遺言書は改変されることなく残すことができます。

- デジタル遺言作成:スマートフォンやタブレットを使用して、簡単にデジタル遺言を作成できます。

- ライフストーリー機能:自分の人生史や重要な記憶をデジタルで記録し、保存できます。

- 音声AIとブロックチェーン技術の活用:音声AIを使って遺言の入力をサポートし、作成されたデータはブロックチェーン上に保管されます。

- 安否確認サービス:LINEを活用した安否確認サービスが提供され、緊急時のコミュニケーションが可能です。

- 利用の簡便性:声での入力やクリック操作だけで、大切な思いや家族へのメッセージを残せます。

わが家ノート by MUFG

三菱UFJ信託銀行が提供する「わが家ノート by MUFG」は、終活に関する様々なニーズに対応し、ユーザーが自分の意志を効果的に家族に伝えるためのサポートを提供しています。

- エンディングノートの作成:ユーザーが自分の意志や希望を記録するためのエンディングノートを作成できます。

- 健康管理:日々の健康状態を記録し、管理する機能が備わっています。

- 認知症予防活動:健康活動を通じて認知症予防をサポートします。

- 家族への情報共有:作成したエンディングノートや健康情報を家族と共有することが可能です。

- 専門家への相談機能:健康や終活に関する専門家への相談ができます。

- 動画や音声による記録:テキストだけでなく、動画や音声でも情報を記録できます。

- 歩数や食事の記録:日々の歩数や食事を記録し、健康管理に役立てることができます。

そなサポ

終活を効率的かつスムーズに進めるためのサポートツールとして、「そなサポ」は、老後の不安を解消し、人生の最終段階をよりよく準備するための情報提供を行っています。

- 終活サポート:終活にまつわる様々な疑問や悩みを解消するサービスを提供しています。

- 老後の生活支援:高齢者の健康管理や老後の資金計画など、シニアライフに関する情報提供を行っています。

- 資産管理と相続計画:資産や遺言の管理、相続計画に関する情報を提供し、ユーザーが将来に備えることができます。

- 無料アプリ:無料で利用可能な終活アプリを提供し、資産情報や遺言の記録、健康管理機能などが含まれています。

- 家族との共有:重要な情報を家族と共有し、もしもの時に備える機能があります。

家計簿マネーフォワードME

「家計簿マネーフォワードME」は直接的な終活アプリではありませんが、個人のお金の管理を容易にし、財務状況を明確に把握するのに役立つツールで、遺産管理の面でとても役立ちます。

- 自動家計簿作成: 銀行口座やクレジットカードなどと連携し、自動で家計簿を作成してくれます。

- 一括資産管理: 複数の金融機関にまたがる口座情報を一括管理でき、資産状況が一目でわかります。

- 簡単な操作性: レシート撮影による入力支援など、手間なく「お金の見える化」ができる自動の家計簿アプリです。

- 多様な金融サービスとの連携: クレジットカードやショッピングなど様々なサービスとの連携が可能で、データの手入力が不要になります。

- 資産の細分化管理: 日々の生活で発生する支出の管理のほか、株や証券などの投資資産も含めた資産管理が行えます。

楽クラライフノート

「楽クラライフノート」は、NTTファイナンスが提供する終活・エンディングノートアプリです。終活をスマートに進めるためのツールとして、終活に関する不安を解消し、人生の最終段階において必要な情報を整理するのに役立ちます。ただし、有料で月額300円かかります。

- 終活支援:終活に関する様々な情報整理とサポートを提供します。これには、相続、介護、葬儀、お墓などに関する情報の記録が含まれます。

- エンディングノート機能:ユーザーが自身の思いや希望、財産情報を記録し、将来的に家族と共有できるエンディングノートを作成できます。

- 健康管理機能:健康状態の記録や管理をサポートし、認知症予防などの活動もサポートします。

- 家族との共有:エンディングノートや健康情報を家族と共有することが可能です。

- 利便性:ユーザーはいつでもどこでもアプリを通じて情報を修正できます。

終活アプリの選び方

終活アプリは、生前整理やエンディングノート作成、遺言書の作成などをデジタル上で行うための便利なツールです。選び方にはいくつかのポイントがあります。

- 目的に合わせたアプリを選ぶ

- 機能と使いやすさ

- 安全性とプライバシーの確保

- コストと利用条件

- ユーザーレビューと評判

目的に合わせたアプリを選ぶ

終活には様々な面があるため、自分の目的に合ったアプリを選ぶことが重要です。

例えば「家計簿マネーフォワードME」のようなアプリは資産管理に、また「そなサポ」のようなアプリが見守りサービスもほしいひとに適しています。

機能と使いやすさ

アプリの機能や使いやすさも重要な選択基準です。具体的には、資産管理や家族への情報共有、遺言書の自動作成など、必要な機能が備わっているかを確認しましょう。

どこからはじめたらいいのかわからない、という方には、チャット形式の質問応答で遺言書が作成できる「らくつぐ」を、まずは試してみるといいかもしれません。

安全性とプライバシーの確保

個人情報を扱うため、セキュリティやプライバシーの保護は欠かせません。信頼できる開発元からのアプリかどうか、レビューや評判を参考にしましょう。

例えば、個人情報の漏洩を防ぐために、データ暗号化や安全なサーバーの利用が行われているかどうかを確認します。また、プライバシーポリシーが明確で、ユーザーの同意に基づく情報の取り扱いが行われているかも重要な判断基準です。

コストと利用条件

有料のアプリか無料のアプリか、またその使用条件も確認が必要です。無料でも機能が充実しているアプリもありますが、有料アプリの方が高度な機能を利用できるメリットもあります。

ユーザーレビューと評判

他のユーザーのレビューや評判も参考になります。特に終活アプリは個人の感覚が大きく影響するため、実際に使っている人の声を聞くことも判断基準になります。

終活アプリに関するQ&A

終活アプリの主な目的は何ですか?

アプリは、人生の最終段階における計画を支援するために設計されています。これには、エンディングノートの作成、資産管理、葬儀計画などが含まれます。アプリを使用すれば、デジタル形式で記録できます。そして家族や友人と簡単に共有することができます。

終活アプリ選びで重要な点は何ですか?

終活アプリを選ぶ際には、セキュリティとプライバシーが最も重要です。また、個人のニーズに合った機能を提供するアプリを選ぶことが重要です。例えば、エンディングノートの作成に特化したアプリや、資産管理に焦点を当てたアプリなど。目的に応じて適切なアプリを選ぶことが推奨されます。

終活アプリの普及状況はどうですか?

終活アプリは近年普及しています。特に高齢者層のスマートフォン利用率の上昇に伴い、デジタル形式で終活を行う人が増えています。多様なアプリが市場に登場し、ユーザーが自分に合ったアプリを選ぶ選択肢が拡大しています。これにより、多くの人々がデジタルツールを利用して終活を進めるようになりました。

まとめ

終活アプリは、利用することで、人生の終末期に意思や計画をデジタル形式で記録し、整理するこができます。終活アプリは、エンディングノートの作成、遺産計画、葬儀の希望など、終活に関連するさまざまなタスクをサポートし、ユーザーが自分の意志を明確に伝えることを手助けしてくれます。

また、終活アプリは、家族や親しい友人と情報を共有する機能を持っており、将来的な手続きや意志の伝達をスムーズに行うことができることも特徴です。また、資産の管理や医療情報の記録など、財産や健康に関する情報を一元管理することも可能です。

しかし、終活アプリには個人情報がたくさん詰まっているので、アプリの選択には、データのセキュリティやプライバシーの保護、アプリの継続的なサポートやアップデートの有無などを考慮することも重要となります。

コメント